Comment expliquer la rigidité musculaire dans les neuropathologies motrices ?

Porteur du projet : Françoise HELMBACHER – Marseille Medical Genetics (MMG, Marseille)

Titre du projet : Modèles in vitro et in vivo de rigidité musculaire dans les pathologies motrices

Montant du projet financé sur l’appel à projets FRC 2024 : 80 000 €

«Notre souhait pour les années à venir est de voir que ce type de recherche permet de retarder l’aggravation de l’état de santé des patients, et la perte de mobilité. Je souhaite remercier chaleureusement la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau ainsi que les donateurs, de nous donner leur confiance et l’opportunité de développer ce projet de recherches et le mener à bien. » – Françoise Helmbacher

En résumé

La rigidité musculaire est un symptôme observé chez les patients atteints de pathologies du motoneurone (sclérose latérale amyotrophique, amyotrophie spinale), mais aussi après une dénervation traumatique. Ce projet cherche à comprendre les mécanismes qui sous-tendent ce symptôme et identifier de nouvelles interventions thérapeutiques susceptibles d’empêcher ou de retarder son apparition. Les chercheurs étudieront en particulier des cellules qui contrôlent la croissance musculaire. Celles-ci adoptent un comportement anormal dans plusieurs situations pathologiques, notamment lorsque les signaux nerveux entre les nerfs moteurs (qui contrôlent les muscles) et les muscles eux-mêmes ne se transmettent plus correctement. Les résultats de ce projet permettront d’identifier des interventions thérapeutiques susceptibles d’empêcher ou retarder la survenue de la rigidité musculaire chez les patients présentant une perte motrice.

Descriptif du projet

Ce projet vise à comprendre les mécanismes impliqués dans l’apparition de la rigidité musculaire associée aux pathologies motrices. Celle-ci résulte du remplacement progressif de la masse musculaire par des dépots fibreux ou fibro-adipeux[1], causé par un comportement anormal de cellules du muscle normalement en charge d’assurer un soutien à sa réparation. Ce symptôme est observé chez les patients présentant une innervation motrice[2] altérée, comme cela est le cas dans les pathologies du motoneurone[3] (sclérose latérale amyotrophique, Amyotrophie spinale), mais aussi après une dénervation traumatique ou encore dans d’autres désordres moteurs conduisant à une immobilisation prolongée. L’objectif est d’identifier de nouvelles interventions thérapeutiques susceptibles d’empêcher ou de retarder l’apparition de ces dépots fibreux.

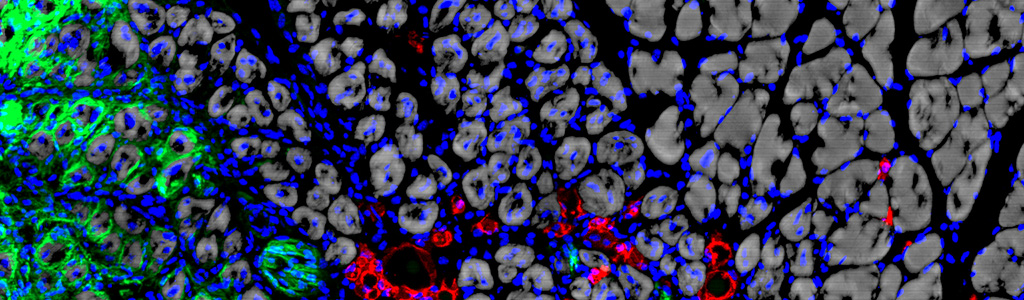

Le muscle est un organe doté d’une capacité à se réparer suite à des lésions, grâce aux cellules souches musculaires ainsi qu’à divers autres types de cellules orchestrant le processus de réparation. Les chercheurs s’intéressent au rôle clé joué par des cellules non musculaires, résidentes des muscles appelées FAPs (progéniteurs fibro-adipogéniques). Ces cellules particulières envoient entre autres des signaux contrôlant la croissance musculaire. Cependant, elles adoptent un comportement anormal dans plusieurs situations pathologiques, souvent en raison de la perte d’un mécanisme de régulation, comme c’est le cas lors de la perte d’innervation motrice. Ainsi, la compréhension de la biologie de ces cellules est devenue un enjeu essentiel de la prise en charge des symptômes des maladies neuromusculaires.

Les chercheurs moduleront in vivo dans des modèles murins, et in vitro sur des cellules humaines, la fibrose musculaire[4] causée par une perte motrice. Grace à un système utilisant la technologie CRISPR[5] et des vecteurs viraux[6], ils seront en mesure d’activer ou d’inhiber la production de molécules clés, et de vérifier si ces modifications améliorent ou aggravent la fibrose musculaire et les symptômes associés.

Les résultats de ce projet permettront d’identifier des interventions thérapeutiques susceptibles d’empêcher ou retarder la survenue de la rigidité musculaire chez les patients présentant une perte motrice.

Le glossaire

(1) Dépôt fibreux: tissu dur qui se forme dans les muscles à la place des cellules musculaires normales

(2) Innervation motrice : ensemble de nerfs qui permet aux muscles de bouger en réponse aux instructions envoyées par le système nerveux

(3) Motoneurone : cellule nerveuse qui envoie les signaux du cerveau aux muscles pour les faire bouger. Les motoneurones se regroupent pour former les nerfs moteurs.

(4) Fibrose musculaire : modification du tissu musculaire qui devient dur et rigide à cause de l’accumulation de dépôt fibreux.

(5) CRISPR: CRISPR est une technologie qui permet de modifier très précisément l’ADN.

(6) Vecteur viral: virus modifié qu’on utilise pour transporter des informations génétiques dans les cellules.

——

Le projet combine l’expertise complémentaire de deux équipes : l’équipe de Françoise Helmbacher qui travaillera sur la rigidité musculaire à l’aide de modèles animaux et l’équipe de Frédérique Magdinier (Marseille Médical génétique) à partir de modèles de cellules provenant de patients atteints de maladies neuromusculaires.

Formée à l’étude de la biologie cellulaire et moléculaire, et à l’exploration des mécanismes du Développement, Françoise HELMBACHER a obtenu son doctorat en 1999 à l’Université Pierre et Marie Curie. Après un post-doc en Allemagne portant sur les motoneurones, elle a été recrutée au CNRS en 2004, et a monté son équipe à l’IBDM, soutenue par un financement ATIP. Son équipe a exploré divers aspects du développement des circuits neuromusculaires et de la morphogénèse des muscle, et s’est intéressée aux liens entre dysfonctionnements du développement et pathologies neuromusculaires humaines, établissant des partenariats avec la clinique et la génétique humaine. C’est dans ce cadre qu’elle rejoint à présent l’institut MMG (Marseille Medical Genetics, INSERM U1251), pour y conduire des travaux sur les dysfonctionnements du muscle sous-jacents à certaines pathologies, en particulier sur les mécanismes contribuant au développement de dépots fibro-adipeux et à une rigidification du muscle, notamment dans les pathologies motrices.

Le centre de recherche

Ce projet est issu d’une équipe de Marseille Medical Genetics.