Quels sont les mécanismes moléculaires impliqués dans les déficits de cognition sociale communs à plusieurs maladies psychiatriques ?

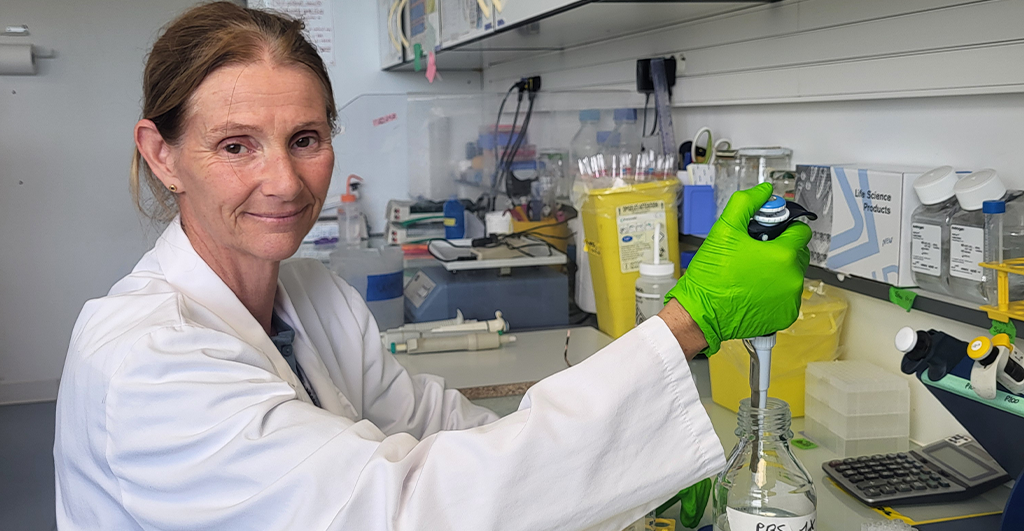

Porteur du projet : Hélène MARIE – Institut de Pharmacologie cellulaire et moléculaire (IPMC, Valbonne)

Titre du projet : La signalisation du récepteur NMDA dépendant de l’AETA dans la cognition sociale (AETASOCOG)

Montant du projet financé sur l’appel à projets FRC 2024 : 80 000 €

« J’espère que nos recherches pour les années à venir pourront un jour permettre une meilleur compréhension du cerveau en condition physiologique mais surtout en condition pathologique afin de proposer de nouvelles solutions thérapeutiques. Il est encore difficile aujourd’hui d’appréhender la complexité des maladies liées au cerveau, mais je ne doute pas qu’un jour, grâce au travail de fourmi effectué par tous les chercheurs en neuroscience, nous trouverons des solutions efficaces. […] Toute l’équipe s’associe à moi-même pour remercier chaleureusement la FRC et ses donateurs pour leur soutien qui est essentiel pour continuer nos recherches. » – Hélène Marie

En résumé

La mémoire sociale concerne la mémoire des informations socialement pertinentes. Elle est essentielle pour évoluer dans notre société de façon adéquate. Les troubles associés sont caractéristiques de plusieurs maladies psychiatriques et neurodéveloppementales. L’objectif de ce projet est de définir un nouveau mécanisme qui régule la communication entre les neurones, centrée sur l’action d’une petite protéine qui serait liée à la mémoire sociale. Ces résultats permettront d’envisager une nouvelle cible thérapeutique potentielle pour contrecarrer les troubles de mémoire sociale rencontrés dans les maladies neuropsychiatriques telles que la schizophrénie, la dépression et l’autisme.

Descriptif du projet

La cognition sociale, et notamment la mémoire sociale1, est un processus nécessaire pour évoluer dans notre société de façon adéquate. Les troubles associés sont caractéristiques de plusieurs maladies psychiatriques et neurodéveloppementales, dont la schizophrénie, la dépression et l’autisme. Aujourd’hui nous n’avons encore qu’une compréhension partielle des mécanismes biologiques permettant la mise en place de ce type de mémoire.

L’objectif de ce projet est de définir un nouveau mécanisme de régulation de l’activité synaptique2, centrée sur l’action d’une petite protéine (ou peptide) nommé AETA, qui semble contribuer à l’encodage3 de la mémoire sociale. L’équipe a découvert que ce peptide régule de façon fine et unique la fonction des synapses en agissant particulièrement sur un récepteur4 nommé récepteur NMDA, acteur clé des processus de mémoire. Forte de cette découverte récente, l’équipe propose d’identifier l’importance de la régulation des récepteurs NMDA par AETA dans la mise en place des mécanismes se déroulant au niveau des synapses permettant la mémoire sociale au niveau moléculaire, cellulaire et comportemental. Les chercheurs utiliseront deux nouveaux modèles murins uniques dans lesquels cette voie de signalisation5 dépendante d’AETA est soit absente, soit exacerbée. Avec ces modèles, ils proposent deux objectifs :

1°) Ils identifieront comment cette voie de signalisation régule les récepteurs NMDA des neurones sous-tendant la mémoire sociale dans l’hippocampe et le cortex préfrontal médian;

2°) ils définiront l’étendue des déficits de cognition sociale dans ces modèles.

L’équipe propose également d’analyser, chez les personnes atteintes des troubles neuropsychiatriques mentionnés plus haut, si une altération des niveaux d’AETA pourrait contribuer aux troubles de la mémoire sociale observés dans ces pathologies.

Ces résultats permettront d’envisager AETA comme une nouvelle cible thérapeutique6 potentielle pour contrecarrer les troubles de mémoire sociale rencontrés dans les maladies neuropsychiatriques telles que la schizophrénie, la dépression et l’autisme.

Le glossaire

(1) Mémoire sociale: concerne la mémoire des informations socialement pertinentes. Des exemples incluent la capacité à reconnaître d’autres individus avec lesquels on a eu des contacts précédents, ainsi que la capacité à retenir et à se rappeler des détails spécifiques sur les personnes (par exemple, leurs noms, anniversaires, histoires de vie) et des interactions variées avec elles.

(2) Activité synaptique: ensemble des processus qui ont lieu au niveau de la synapse, le point de communication entre deux neurones. Lorsque les neurones communiquent entre eux, un signal électrique parcourt un neurone jusqu’à la synapse, où il est transformé en signal chimique. Ce signal chimique se transmet alors à un autre neurone, ce qui permet aux informations de circuler dans le cerveau.

(3) Encodage: première étape du processus de mémorisation. C’est le traitement de l’information qui nous vient de notre environnement et de nos sens. Il s’agit de la « traduction » de l’information en « langage neuronal ».

(4) Récepteur: molécule, ici située au niveau de la synapse, qui capte et répond à un signal, comme un neurotransmetteur ou un autre type de molécule. Ce signal déclenche une réaction ou un changement dans la cellule, influençant ainsi son fonctionnement.

(5) Voie de signalisation : ensemble de réactions biochimiques qui se produisent à l’intérieur d’une cellule après qu’un signal externe, comme un neurotransmetteur a été détecté par un récepteur. Ce processus permet à la cellule de répondre au signal, souvent en modifiant son fonctionnement.

(6) Cible thérapeutique : molécule spécifique ayant un rôle clé dans une maladie et avec lesquelles les traitements interagissent pour corriger le dysfonctionnement associé.

L’équipe d’Hélène Marie associera son expertise de neurophysiologie synaptique à celle d’Alexis Faure (NeuroPsi de Saclay), spécialiste des comportements sociaux, pour mener ce projet à bien.

Après un doctorat à l’University College London (Royaume-Uni) et un post-doctorat à Stanford University (Etats-Unis), Hélène MARIE est aujourd’hui directrice de recherche au CNRS, co-responsable (avec le Dr Barik) de l’équipe ‘Physiopathologie des Circuits Neuronaux et du Comportement’ au sein de l’IPMC (Institut Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire) à l’Université Côte d’Azur. Elle est aussi directrice adjointe de l’IPMC. Ses recherches se centralisent sur une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires agissant au niveau des synapses et permettant l’optimisation des processus cognitifs, tel la mémoire. Elle dirige aussi des projets de recherche pré-clinique pour identifier comment ces mécanismes sont perturbés dans différentes pathologies cérébrales afin de définir de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Le centre de recherche

Ce projet est issu d’une équipe de l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC)